2024/04/11

◎5月の新刊

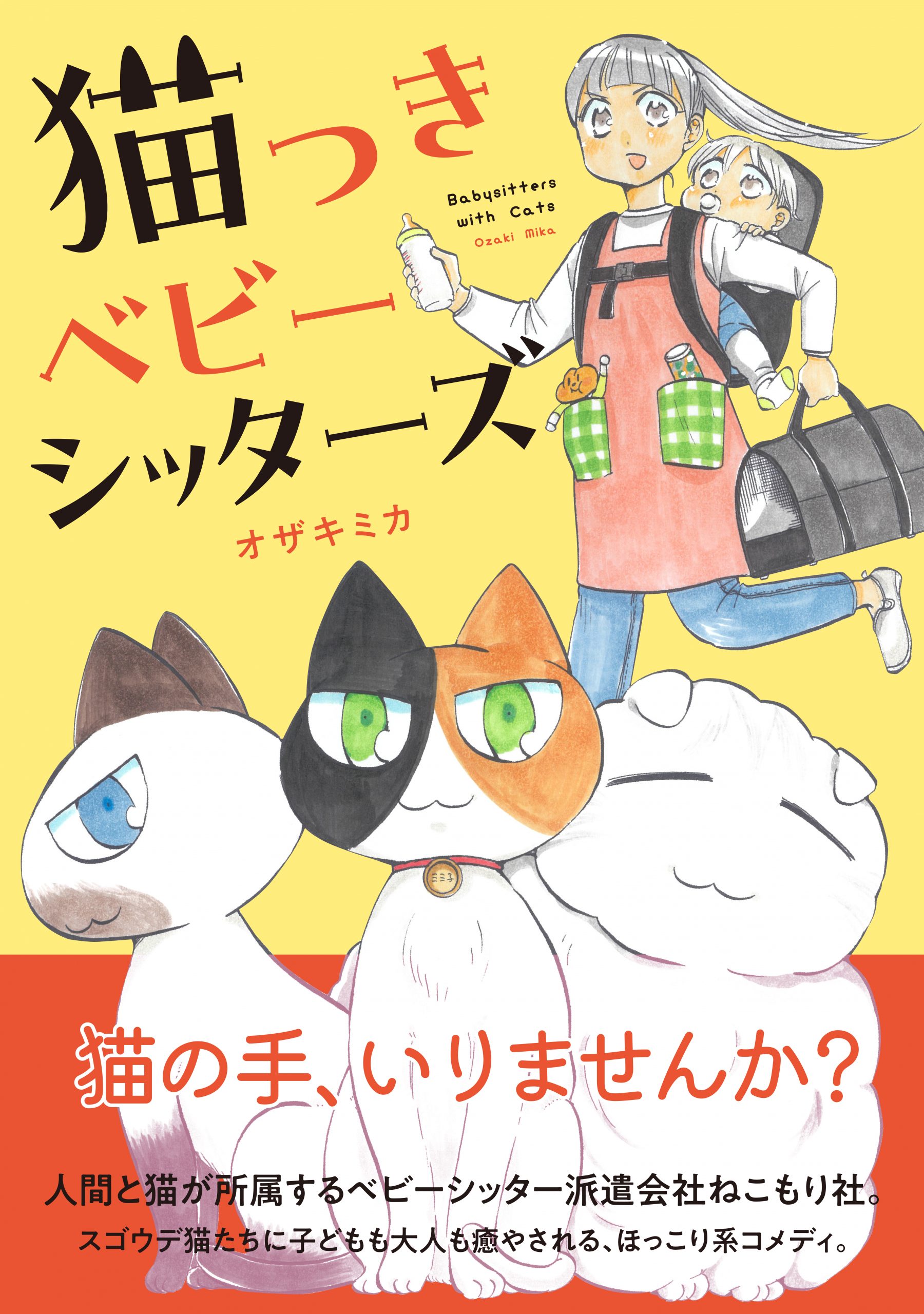

好評連載・オザキミカさんの『猫つきベビーシッターズ』単行本化!人間と猫が所属するベビーシッター派遣会社、ねこもり社を舞台にしたほっこりコメディです。

◎3月の新刊

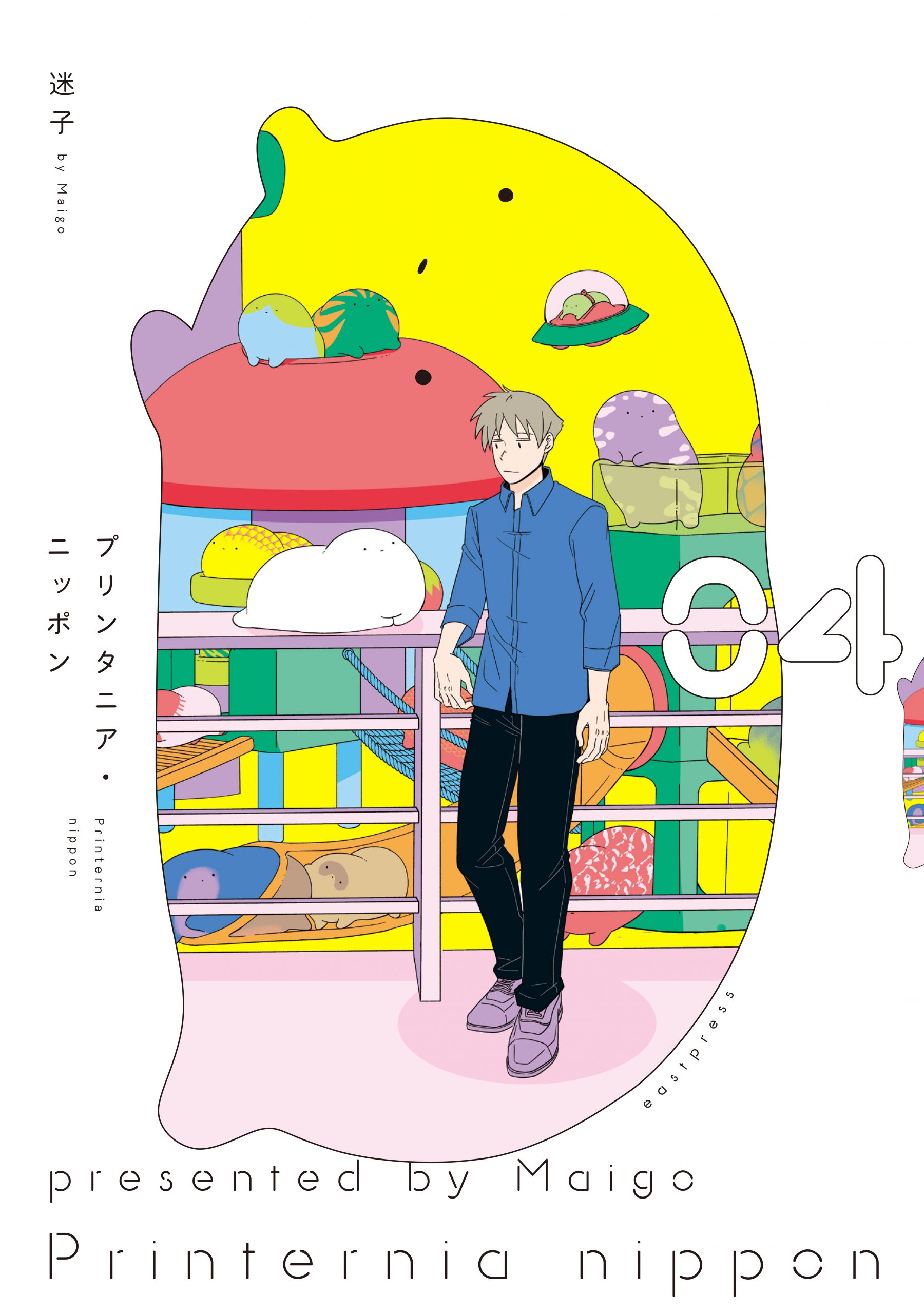

迷子さんの『プリンタニア・ニッポン』最新巻発売中! SF(すこしふしぎ)な日常譚。連載中大反響だった「凪の劇」も収録の、世界観深まる第4巻です。

人気連載・すずしろさんの『メイドスケーター』待望の第1巻発売中!個性豊かなキャラクター×クラシカルなメイド×迫力満点なスケボー の異色のマリアージュ!?

◎1月の新刊

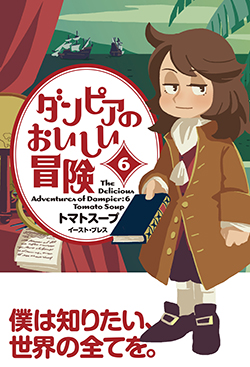

トマトスープさんの『ダンピアのおいしい冒険』最終第6巻が発売中。ウィリアム・ダンピアの旅は、いよいよ終幕へ。描きおろし番外編『楽園に背を向けて』収録。

◎12月の新刊

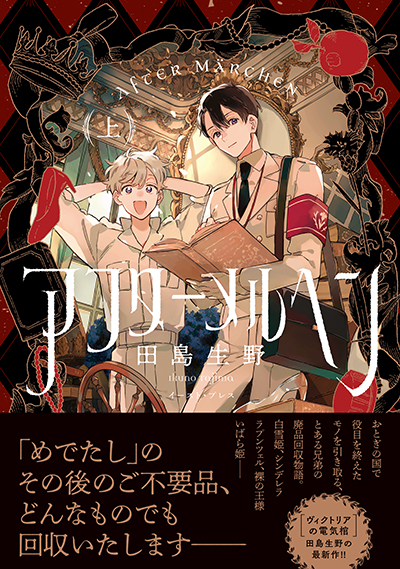

田島生野さんが不思議なメルヘンの世界を舞台に描く、「めでたし」のその後の物語とは――。マトグロッソで連載中『アフターメルヘン』の上巻が発売中。精緻な筆致で描かれるダークファンタジー!

マトグロッソ好評連載の『ノス&ザクロ』が発売中。新鋭・ラリアットさんが描く、物静かな「ノス」と天真爛漫な「ザクロ」の正反対な訳アリ吸血鬼親子が織り成すダークコメディ!

社会人百合ジャンルで人気を集める岩下継さんの最新コミックス『仕事の後は抱きしめて』が発売中。純真無垢な料理人と高嶺の花な美人秘書、ふたりが本当に望むモノとは――!?

◎10月の新刊

完結を迎えた『美周郎がはなれない』、コミックス上下巻発売中! 乱世を駆け抜けた二人の英雄・孫策と周瑜の【絆】を、しちみ楼さんが独自の感性で描く三国志マンガ。上下巻共に描き下ろしも収録、お楽しみください!

◎9月の新刊

旅をまんがで疑似体験しながら必要な会話を学べる語学ガイドが登場! 宇野ひろみんさん(企画・訳文)フジナミコナさん(まんが)による『まんがでわかる 旅先ですぐに使える台湾華語』が発売中。台湾への旅に携えて、観光マニュアルや指さし会話本としてもお役立ちの1冊です。

好評連載・清水アイさんの『ねこまたとあさごはん』待望の第2巻発売中。不器用な「とーちゃん」としゃべる猫又「ニイ」が紡ぐおいしい日常物語。描き下ろしも収録♪

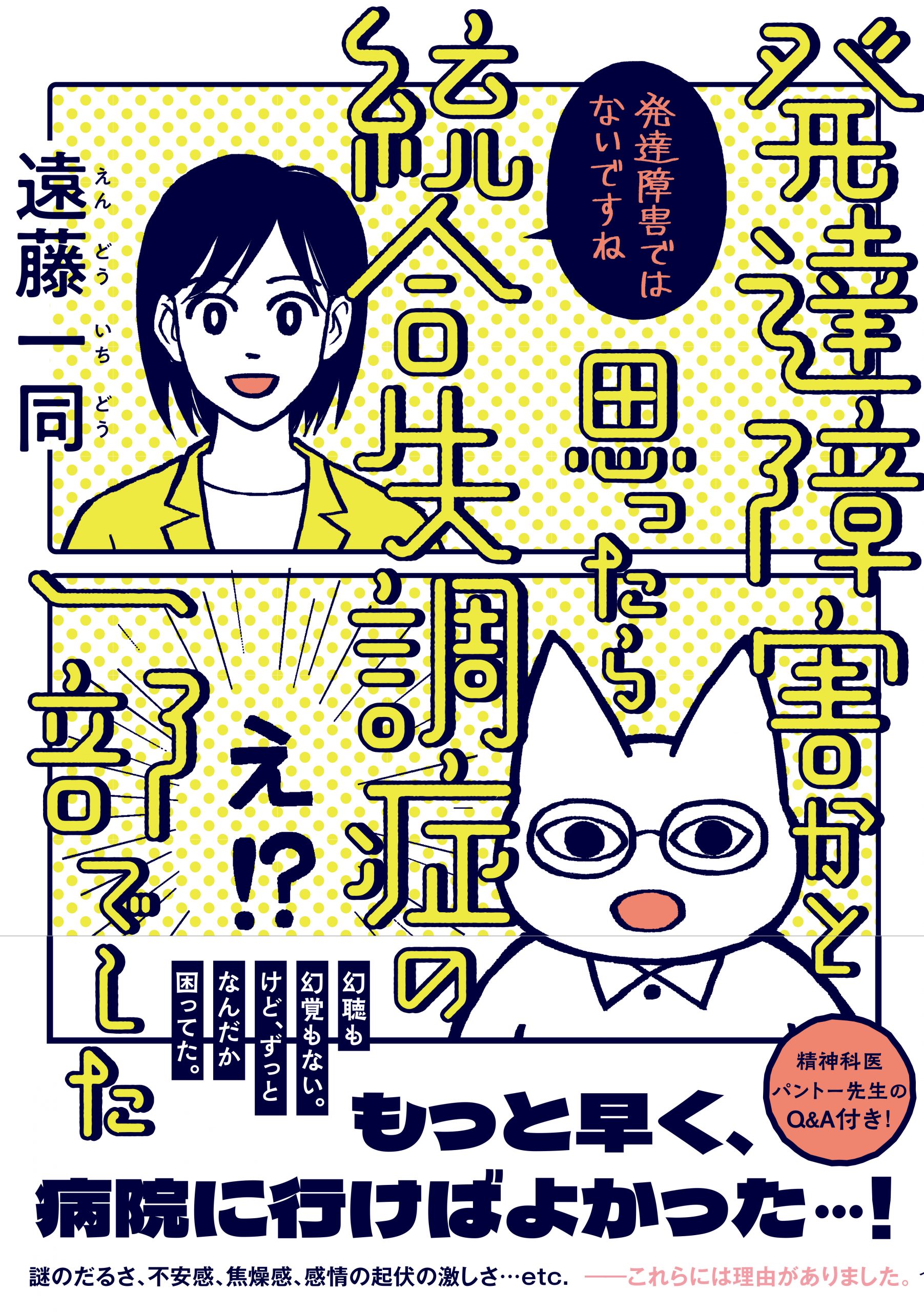

遠藤一同さんの『発達障害かと思ったら統合失調症の一部でした』発売中。心の病は千差万別。「生きづらい」人たちが、少しでも楽になれたら……赤裸々に描く実録マンガ。

◎pixivコミック更新中!

pixivコミックでもマトグロッソ作品が読めますよ。ぜひ、遊びに来てください。

こちら⇒<