2011年末にマトグロッソでの連載を終えた「鈴木成一、装丁を語る。」が、2年半に及ぶ加筆修正を経て、ついに本になりました! タイトルは『デザイン室』。オールカラー、264ページ。8月3日発売です。

30年間で10000冊の装丁を手がけた鈴木成一氏が、約150冊について振り返りながら、制作の舞台裏や生みの苦しみなどについて赤裸々に綴った、刺激的な内容です。

最初に取り上げられるのは、森博嗣さんの『ヴォイド・シェイパ』シリーズ。

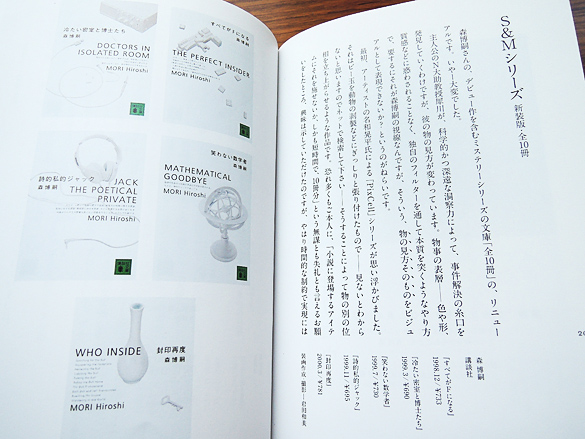

同じく森博嗣さんの「S&Mシリーズ」の文庫リニューアル(全10冊)では、物語に登場するアイテムをスプレーで漂白して撮影。

ちなみにこの夏の鴻上尚史氏の舞台『朝日のような夕日をつれて2014』のポスター【右欄】は、この手法を「黒」で行って合成した大作です。

『多重人格探偵サイコ』では、田島昭宇さんの原画をいかに加工し、装丁に落とし込んだかが明らかに。

20年前のあのベストセラーについても。

書体についても詳しく解説されています。

取り上げる本のラインナップはこちらです。

*クリックすると拡大します。

本書の冒頭には、鈴木成一氏が自身の仕事論、デザインについて思うことを綴った「まえがき――手に取られる物を作る」が掲載されていますが、今回特別にその「まえがき」全文を掲載いたします。

手に取られる物を作る――まえがき

本の装丁を始めて間もなく30年になります。この本では、初期に手掛けたものから最近のものまで、約150冊をランダムに振り返りながら、制作の舞台裏やデザインについて思うこと、日ごろ言いたくても言えないストレス(笑)などについて、お話ししていこうと思います。

改めて自分が手掛けた装丁を見て思うのは、だんだんレベルが上がって上手にできるようになったかと言えばそんなことはなく――多少世渡りはうまくなっている気はしますが――今でも出来上がるまでは本当のところどうなるかわからないし、出来上がってもそれでいいのか、と少なからず不安で、プレッシャーとストレスはいつでもついてまわります。

その著者の人生の、「全部」とは言わないまでも、その一部――ある時期の思想なり、考えなりが「売り物」として世に出ようとしているのを引き受けるわけです。場合によっては、原稿が出来上がるまで何年もかかっている。最後の最後に妙な姿になったのでは誠に申し訳ない……。責任重大です。

編集者に対しても、数多くいるデザイナーの中から、わざわざ私を選んで頼みに来てくださっているわけで、その期待に応えたい。

特に構想がまだ頭の中にあるとき――何も形になっていない状態のときは、不確定なことばかりで、心穏やかではいられません。そういう状態にあるものを10冊も抱えていたりすると、もうこれは憂鬱以外の何ものでもないわけです(笑)。

締切と割り切ること

そういうプレッシャーは常にありつつ、一方で適当でもあります。どんな結果になろうとも、「こんなもんだ」とどこかで割り切っている。ある程度無責任でなければこの仕事はやり続けられません。

若い頃自分もそうだったからわかりますが、一個一個の仕事を「作品」と捉えて、完璧に仕上げようとする。そうするといろんな軋轢を呼び寄せてしまいます。この時点ではここまでしかできないと潔くあきらめる。仕事として頼まれている以上、締切が来れば手放す。とは言っても、単に「締切が来たから」と言ってすぐに止めるわけではなくて、「もうちょっとなんとかならないか」と食い下がることも多々ありますが……。

あくまで仕事として、「これをいついつまでに作ってくれ」と言われて請け負う。そしてせっせと作る――それだけです。町工場みたいなもので、決して「作品」を作っているわけではなく、大量生産の商品の一端を担っているという意識のほうが強いように思います。

装丁という仕事

ですから私の場合、進んでやらせてもらうのではなく、「頼まれて」「引き受ける」ことが大前提です。頼まれるからやるんです。「やりたい」のではなく、「やらねば」という感覚です。

もうひとつ私にとって重要なことは、原稿がなければ始まらない、ということです。当たり前ですが……。当たり前なようでいて、これは意外に大きい。

あくまで何かを表現しようとしている人に対して手を貸す、というスタンス。ボールを蹴ろうとしている人に対して、より遠くまで飛ぶようお手伝いするだけ。ボールがそこになければ仕様がない。常に他人事に一生懸命になっている感じです。

装丁というものは、ストレートに褒められることはほとんどありません。仮に「装丁がいい」と褒められたとしても、素直には喜べない。なぜならその装丁の根拠は、あくまでその本の内容にあるわけで、装丁そのものは内容とともにしかありえない。だからどこか面映ゆい。

「装丁が<いい>から読んでみたけど面白くなかった、装丁に騙された!」となったら、それは装丁が<いい>のではなく、むしろ<装丁が悪い>(笑)。

理想としては、「装丁がいい」なんてことに気づかれずに手に取られて売れていくことです。その本が、すでに最初からそうであったかのような顔をしているのが理想ではないでしょうか。

出会いがしらの「発見」

売れた本は、装丁もよく見えてきます。不思議なことに。100万部も売れると、編集者は完全に目が狂ってきます。その装丁を色眼鏡で見るようになる。金に目が眩む、みたいな感じでしょうか。

で、どうなるかと言うと、「あれをまたやってくれ」と依頼される。「あれ」って真似のことなんだとは察しますし、編集者の気持ちもわからないではない。

ただ、装丁にとって大切なのは、書店で「出会いがしらの発見」が起こることです。自分も若い頃、「こんなことがあるのか!」という装丁に出会ってよく驚いていたので――例えば菊地信義さん装丁による山田詠美『ジェシーの背骨』とか衝撃的でしたが――そういう見たことない何物かに出会ったときの「驚き」こそ目指すべきではないでしょうか。何かの真似ではそれは起こらないんです。

そのために、イラストレーターやアーティスト、写真家など、いろんな方々の才能をお借りするわけですが、私自身もまた驚きたいため、新たな才能を探して、いろんな展覧会にできるだけ足を運ぶようにしています。やはり、実際に「見る」とメディアを介して「見る」とではまるで違う。「発見」「驚き」はパソコンの前ではなかなか起こらない。

そうして個展で見た作品を装丁に使うのは、そのときの「発見」や「驚き」こそを借りているんだと思います。

20代から30代へ――パソコンの衝撃

あくまで他人事として関わって、仮にそれが評価されても素直に喜べない。失敗とまではいかないまでも、それが正しかったのかという憂鬱、憂いている場合じゃない重なる締め切り。編集や著者からのダメ出し、ときには喧嘩にもなる。本当はこうしたかったのに、コストや時間などの理由から妥協せざるを得ない。

でもうまくいけば、うれしい。つまり、本が出来上がり、編集も喜んでいる。自分でも及第点を与えられる。さらにその本が売れている、となればなによりです。

しかしながら、うまくいくかどうかは本当に毎回やってみないとわからない。とりあえず、画家なりイラストレーターなりに発注してみてはいるけれども、自分の想像どおりのものが上がってくるかどうかわからない。常にでたとこ勝負です。

どの段階で「いけそうかな」という確信が得られるかと言えば、パソコン上で、大きくしたり、小さくしたり、切り抜いてみたり、いろいろ操作しているうちにだんだん……という感じですが、駆け出しの頃は、いつまで経ってもその確信が得られなくて、最後まで不安なままでした。

経験不足だった、ということも勿論ありますが、もうひとつ大きな理由は、やはりパソコンがなかったからだと思います。正確なシミュレーションのすべがなかったということです。

当時は版下という、印刷指定用の台紙(白のボール紙)に、文字や図を貼り込んだり、イラストや写真の大きさや位置を示すガイドラインを書き込んだり、とにかく手で切ったり貼ったりして作った指定紙で入稿する(印刷所に渡す)という、パソコンと比べれば恐ろしく手間のかかるシステムでした。そして印刷所に色校として形にしてもらう。

毎回雲をつかむような感覚で、色校が出てもしっくりこなくて、3回も4回もやり直したことも多々ありました。遅れるわ、金はかかるわ、版元からすれば大迷惑ですね。

版下からパソコンになり始めたのは、私が27、8歳の頃で、最初はぜんぜん使いものになりませんでしたが、30歳くらいから――92、3年が変わり目だったと思いますが――扱える容量も徐々に増え、戦力となっていきます。

それまでの勘がほとんどであるような試行錯誤が、画面上でいくらでもやり直しができて、頭の中のもやもやしていたものが明確になるわけです。それは何より仕事としての確証、自信に繋がりました。

手の実感が「物」の魅力を生む

本は、ポスターのように遠くから眺めるものでもなく、スマホやタブレットで眺めるデジタルのデータでもなく、あくまでリアルな物です。それをデザインする際も、パソコンは大いに活用しますが、まず何より優先したいのは「物」としての「驚き」や「感動」です。それには人の手による実感が何より大切です。

パソコンを使って作るようになっても、最終的には「本」という物体――手に取られる「物」を作るということに変わりはありません。「物」としての存在感や、手に取ったときの迫力、ゾクゾクする感じ、物理的な感触が重要なわけです。

版下の時代は、単純に水平垂直を出すにも、意識的にそうしないと曲がってしまうような環境下です。そこでは文字のひとつひとつ、罫の一本一本から始まって、用紙の選択、印刷再現……見えるものすべてにこだわっていた気がします。ローテクであるがゆえの、物と向き合う時間の親密さといいますか……。

それは平面的なものの組み合わせから始まって、あたかもひとつの人格にも似た立体物として、あるいは人間の外側にあって自立する「精神のかたち」として、本をそのように成り立たせるための努力と言ってもいい。そういう執着が「見せるべき何か」となり、魅力的な「物」に行き着くのだと思います。

その不自由でおぼつかない手探りの時代が、「本」が「物」として、存在させることのかけがえのなさを教えてくれていたのも事実です。否、そういう時代だからこそかけがえのない「物」を必死に作ろうとしていたのではないでしょうか。それはパソコンでシミュレーションをするようになった、今だからわかることなのかもしれません。

そういう「本という物」の魅力をめぐって、いかに考え、何に腐心してきたか、具体的にお話ししていこうと思います。

|

鈴木成一 『デザイン室』 四六判上製/オールカラー・264ページ 2300円+税 8月3日発売です。 |

書店様向けPOP画像

※書店様 この画像をダウンロードしてお使いください。

2014/07/31 更新