ドリンク片手に本が選べる「本屋B&B」、東京・下北沢にある現地にて。左から光嶋氏、内沼氏

◎ひとつの建築のなかに、複数の「掛け算」を用意する

光嶋 僕、これからはシェアできるものはシェアしていく、そういう考え方が浸透していったほうがいいと思っているんです。平川克美さんが「移行期的混乱」という言い方で説明しておられるように、成長期から成熟期に移行し徐々に人口が減少していく社会においては、過剰になり過ぎた部分を削ぎ落して、シェアできるものはシェアしていく、そういうやり方が必要だろう、と。

だから、ここ「本屋B&B」の「BOOK & BEER」という組み合わせを見たときに、「ああ、こういうことなんだ」と思ったんですよね。今日はそのへんのことを中心に、内沼さんとお話しできたらと思っています。

内沼 はい、ぜひよろしくお願いします!

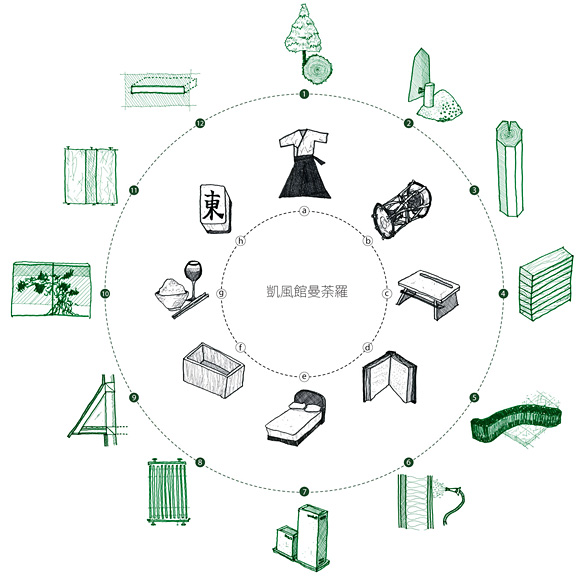

光嶋 まずは自己紹介も兼ねて、スライドを使いながら僕がいまの考え方に至った道筋や仕事についてお話ししていきます。僕の建築家としての最初の仕事は、内田樹先生に頼まれて2011年に設計した「凱風館」という建物で……これですね。

光嶋 建築にはクライアント、設計者、そして実際に建てるひと、まずそのトライアングルがあるんですよね。そこに予算、物量、法律、構造……あらゆる問題が複雑に絡んでくる。クライアントの人柄、それから家族構成など様々な要素が。

凱風館であればまず、内田先生が作っている甲南合気会という組織がキーになります。ここはその道場として150人の門人が毎日お稽古にくる“みんなの場所”であることが求められます。同時に、能楽師である奥様が、小鼓を叩かれる場所でもある。

さらに、内田先生は名誉教授となって大学を退官されましたが、いまでも毎週火曜日にここで寺子屋としてのゼミをされている。著者として本の執筆もされる。これだけ多様な行為を、どういった建築的操作で解決できるか――それを示そうとしたのがこの曼荼羅です。

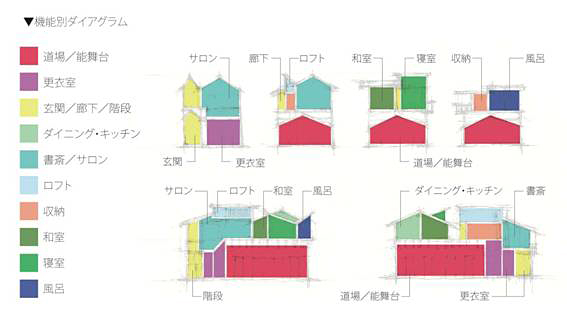

光嶋 そして、これらの機能をひとつの建築のなかに同居させるために、こういう切り分けを考えました。

これは色分けしてあるのでわかりやすいですが、作ってみてわかったことは「こんなにシンプルじゃあない」と。たとえば、当初は更衣室としてこの紫のスペースを考えていたのですけれども、実際は更衣室だけでは立ち行かないので、皆さん道場で着替えたり、2階に行って着替えたりする。設計するときに未来を想像して「こう使うであろう」と考えるけれども、それだけではつまんないわけですよね。計画と無計画のあいだを活かすならば、ある種の“余白”を設計段階で残しておくことで予測不能なことにも対応する必要がある。もちろんそれぞれの機能はちゃんと成り立ってなきゃいけないので、空間を機能ごとに分解していったんですね。

街全体の文脈から見ても、でっかい体育館のような建物が住宅街にボンとあると「何だあれ」となってしまうので、それぞれの機能ごとに天井の高さを変えて、屋根を与え、あくまでそうした小さな空間の集合体だというのがわかるように工夫したわけです。そうして機能ごとに分割されていることで、掛け算のためのユニットができる。そのために身体的なスケールにおける余白――天井が高かったり低かったり、細い廊下であったり広い廊下であったりという組み合わせをたくさん取っているんですが、掛け算によって廊下の使い方は使い手の自由な発想に委ねられていく。そういう関係性を演出することが、設計者としてできる行為なのかな、と。

そうして設計されたユニットの中で、パブリックな場所としての道場と、2階奥のプライベートゾーンのあいだにセミ・パブリックな場所が生まれた。これは内田先生が「僕は閉じこもって本を書くんじゃなくて、編集者が来たり、友達が来たり、ワイワイしている開かれた書斎で本を書きたい」とおっしゃったことに起因しています。書斎と遊び場という掛け算が行われることで新しいものが生まれていくんですね。

撮影=山岸剛

◎ワンルームみたいな一軒家、縁側があるオフィス

光嶋 ふたつ目に紹介するのは祥雲荘という建物です。『みんなの家。~建築家1年生の初仕事~』という、僕の1冊目の本を世に出してくれた出版社の社長さんの家なんですけど、こちらは凱風館とはまったく違って、スケールと予算が5分の1なんです。でも、掛け算というキーワードで貫いているのは一緒です。この建物の場合は、まず物理的に小さいので、それぞれのスペースを単独で作って集合させるのではなく、寄り添いながら支え合うような空間を作ったんです。結果的に個室がほとんどない、大きなワンルームのような家になり、真ん中にある階段室の周りにそれぞれの機能が配置される、という造りになった。

撮影=山岸剛

光嶋 キッチンはダイニングのほうを向いていて、ダイニングは居間のほうに向いていて、居間は書斎を、書斎はキッチンをというふうにぐるーっと回遊できるようになっている。そこに個室群があるのではなく、それぞれの行為を行う場所が少しずつ見えている。その組み合わせが、小さな場所をより豊かに使うための、最大限の可能性を引き出していく。ただ、実はこれ、どうってことないんです。昔から日本の家には和室があって、そこは子どもの遊び部屋にも、卓袱台を置いた食卓にも、また布団を敷いて寝室にも、という多面性を持った空間だったんです。そうした多面性のある空間で重要なのは、気配を感じる関係性を設計すること。それが作れたら、ここにどんな装飾がされようが、どんな使われ方をしようが、そこには魅力的な空間が育っていく。

最後に紹介するのがレッドブル・ジャパンの本社オフィスです。ひょんなことからコンペに参加して設計させてもらった仕事ですけど、そもそもこのオフィスは青木淳さんが設計されたSIA青山ビルディングというところに入っていて、10階建てのビルのうち1階と6階~8階を使用しています。それぞれ250平米もある広いオフィスの4層に対してどういうアイディアを提案できるかと考えました。

まず、このビルは天井が高い。普通は2m50cmかせいぜい3mぐらいなんですが、ここは5mあるんです。天井がこれだけ高ければ、地面を動かしてランドスケープを作れるんじゃないか、というのが最初の発想なんです。それから、天井が高くて空気量が多いということは、内部にいるのに外部にいるような感覚になるので、「あ、これはオフィスじゃなくて街を――レッドブル・タウンを設計すればいいんじゃないか」と思い付きました。レッドブルというのは世界展開している企業なので、当然、日本オフィスとしては日本らしさを演出したいわけです。そんなときに縁側という“余白”をうまく取り込めたら、オフィスとしての機能を超えた何かを発信できるんじゃないかと考えたんですね。会議室や社長室といった、部屋として守られてなければいけないところ以外すべてオープンにする。そして外部と内部の中間的な場所に縁側を配置していく。廊下なんかも、なにせ3mもあるのですごく贅沢な造りになっているんですけど、こういう贅沢な余白を作ったがために「ここで打ち合わせしようか」とか「ここでお弁当を食べよう」なんていろんな物語が触発されていく。それが「掛け算する場所」ですね。

内沼 おもしろいですね。いまご紹介くださった3軒の例は3つとも全然タイプが違うものなのにそれぞれの場所ならではの掛け算が生きてる!

光嶋 まさにそれを意識したんです。同じ本を読むのでも、ここB&Bで読むのと、満員電車で読むのとでは気持ちの入り方が全然違いますよね。その場所に対して建築家ができることは、人間が持っているセンサーをいかにプロヴォーグ(喚起)できるか。今日紹介した3つの建物というのは特に、ある種の余白を取り込むことによって魅力的なアクションが起こる可能性を秘めた場所になるようにと設計したものたちなんです。

内沼 ありがとうございました。いやー……ほんとおもしろいですね。その場所の個性を活かして、というのが肝なわけですよね。あともうひとつ、この本、『建築武者修行』でも世界中の建築を見て回ったお話が書かれていますけれども、そうやって建築行脚するなかでも「掛け算する場所」に出会ったとお聞きしましたが、それはどういう場所だったんでしょうか。

光嶋 いちばん最初に思い浮かぶのは、やはりカンポ・ディ・フィオーリですね。ローマにカンポ・ディ・フィオーリという広場があるんです。イタリア語で「花の広場」という意味なんですが、この広場の魅力というのは、建物そのものや空間そのものにあるというよりも、そこで営まれる人間の行為の多面性にある。昼間は家族連れや子どもたちもいっぱいいて、名前の通りお花屋さんや軽食を出す屋台があって、とにかく賑やか。で、夜になるとそのひとたちはピタッと撤収して、若者グループやカップル、大人たちが広場の周りにある酒屋やバーでビールを買ってきて、広場の真ん中にある噴水に座って飲んでいるんです。僕は友人に連れて行ってもらったんですけど、そこにいると「おお!」とか言ってその友人の友人に出会って縁が広がったりもする。その広場は、花屋さん、酒屋、バーと異質な組み合わせがあることですごく多面的にひとを惹き付けるようになっているし、表情が多いわけです。そうするとまた行きたくなるし、何の目的もなくフラフラ出かけることでいろんなきっかけが与えられる――これ、まさにB&Bですよね。

◎身の丈に合った場所づくり

内沼 ああ、まさにそうですね。僕も広場的な場所に対するあこがれというのはすごくあります。で、さらに……最近僕が考えているのは、そういう「掛け算」というものは意図してデザインできるのか、ということ。いま光嶋さんが見せてくださったように、掛け算が起こるよう最初からその場所が意図されている場合もあれば、広場や和室のように何もない場所が多面的な利用をされるという場合もあるわけですよね。その何もない場所でひとをそういうふうに盛り上げる……動かすものって何なんですかね?

光嶋 そこなんですよね。でも確かにそうやってひとを喚起する場所というのはあるんですよね。逆にまったくその気にさせない場所もある。日本の駅前にはよく変な彫刻の置いてある広場がありますけど、あれがまさにダメな例ですよね。

内沼 ありますね(笑)。僕の友人が「まちづクリエイティブ」という会社をやっていて、千葉県の松戸市のまちづくりに携わっているんですけど、彼が松戸という街にポテンシャルを感じた理由のひとつがそれだったらしいんですね。松戸の駅前にステージがあって、どうも「街のひとが何かするために」と思って作られたはいいけれど、どう使われるかというプランがないままだったので、結局それまで数えるほどしか使われていなかった。そういうのって何がいけないんですかね?

光嶋 建築に引き寄せて言えば、まず「身の丈に合っている」ってことが大事だと思っていて。

内沼 身の丈に……。

光嶋 2020年の東京オリンピックに向けて「8万人収容する国立競技場を建てる」と、いままさに揉めてますよね。この話にはいろんな問題点があるので切り口もいろいろあるんですけど、まず最大の問いとして「本当に必要なのか」というものがある。オリンピックという3週間の祭りのためにスタジアムを作って、その後どうするのか。これは既に宮城で同じ問題があるんです。少し前に宮城スタジアムという5万人収容する立派なスタジアムができて、建築としても素晴らしいんですけども、残念かな宮城に5万人収容するスタジアムは必要ないと言わざるを得ない。実際、今回優勝して盛り上がった楽天が使っているのは仙台の駅近くにある2万3千人収容のスタジアムだし、ベガルタ仙台もその隣りにある2万人収容のサッカースタジアムでやっている。この2つに比べると、宮城スタジアムは駅から車で20分ぐらい離れていることもあって、全然使われていないんですよ。

良い例もあって、同じく仙台にあるせんだいメディアテーク、これは伊東豊雄さんによる名建築なんですけども、地元のひとたちに本当に愛されている。この「愛されている」というのがミソで、それさえあれば、あそこがもしコンクリート造の変な建物だったとしても、使うひとたちによって良い空間になったんじゃないかと思うんです。これはハードとソフトの関係ですね。それにメディアテークの場合、普段はギャラリーに地元のひとたちの作品が展示されていて、そのために全国から観客が集まって……という主旨のものではないけれど、その形こそが地元が求めた、地元のひとたちにとって身の丈に合ったものだと思うし、魅力的な使われ方だと思える所以なんですね。

内沼 そうですよね。大事なのは「ハレの日」以外の使われ方がどれだけ細やかに考えられているか、なのかもしれませんね。たぶんメディアテークは、展示の大小とか性質にかかわらずきちんと成り立つような設計になっている。

光嶋 そうだと思います。家についても同じことが言えて、何をおいても施主とその周りにいるひとたちが生き生きと暮らす場になっていることが大事。僕は凱風館を建てるまでのことを書いた本のタイトルに『みんなの家。』とつけたんですけど、その「みんな」というのは誰でもいいという意味での「みんな」ではなくて、顔が見える「みんな」ということなんですよ。その「みんなの家」には普遍性はないんです。顔の見える状態になった瞬間、それは個別解でしかないので、そうやってひとつひとつ探っていくしかないということだと思うんです。

内沼 ところで、凱風館の場合、書斎がセミ・パブリックな空間になっているという話でしたけど、そこの音とかって、ほかの場所に聞こえてきたりするんですか?

光嶋 ああ、なるほど。それは、凱風館は貸家と違って、同時進行的に何かが起こることがあんまりないので心配されているような問題は起きにくいと言えるかもしれませんね。たとえば、道場のスペースを「ここで柔道やってもいいよ」なんて誰かに貸し出すとか、そういうことはないので。あくまで内田先生を中心として、内田先生にまつわることしか起きない。“ハレの日”として、たとえば内田先生と高橋源一郎さんが公開対談をしてひとが100人集まるとかそういうことはあるけれども、普段は内田先生を中心に、20~30人ぐらいでお稽古しているという状態が普通です。

一方で、外部に対する音の問題というのはすごく難しいところがあって。近所に漏れないようにと二重サッシにしてもだめだったので、竣工後に三重ガラスにしてみたり……あと、これは内部ですけど、朝稽古をしている道場の上、二階で奥さんが寝ているので、後から道場の天井に防音材を入れてみたり――建築って完成しないんですよ。特に音の問題は最初から気にしすぎてもよくないというか、神経質になればなるほど、重い建材、震動しない素材を使おうということになってしまって空間が閉じてしまうんです。そういう意味では、その空間を使っているひとたちがリテラシーを上げていくしかないんですよね。B&Bもそうですよね? 入ってきたお客さんがどう動くかなんて予想しきれないですよね。

内沼 できないです、できないです。

光嶋 どうしても設計者の手を超えていることなので、ここで過ごす時間が魅力的であるための工夫をどれだけできるかというのは、常にトライ・アンド・エラーというか、失敗を重ねながら磨いていくしかない。

内沼 さっき僕が音のことを聞いたのは、広場のようにひとが集まってくる場所を考えるうえで、「音が聞こえてくること」というのも大事かなと思ったからなんです。「何かやってるぞ」っていう感じはひとを引き寄せるじゃないですか。さっき光嶋さんが「顔が見える」とおっしゃいましたけど、ひとがいるところにしかひとは来ないと思うんですね。ここもそうなんです。トークイベントをやっているときもカーテンで半分に区切って半分は本屋として営業したままにしているのは、もちろん本屋としてうちに来たひとをガッカリさせないためというのもひとつにはあるんですけど、カーテン越しにトークが聞こえてくることで「この店、このぐらいの時間になるといつも何かやってるぞ」と思ってもらうためでもあるんです。

さっきの松戸の駅前広場の例で言うと、その広場が誰にも使われていないのは、きっと誰も使っていないからだと思うんです。誰かが使っている形跡が見えれば「あ、私も使ってみようかな」ってなるんだけど、誰も使っていないうえに使い方の例も示されていない場所だと「使ってみよう」と思わない。だから、音が聞こえてくるとか、日頃の営みがちょっと垣間見えるとかっていうことが、ひとが集まる場所には大事なんじゃないかと、聞いていて思いました。

光嶋 そうだと思います。それに、そこを使ってるひと同士が喚起し合うというのが本来理想ですよね。カンポ・ディ・フィオーリが生き生きしているのは、ある種コントロール不能な状態になっているからです。コントロール不能な状態がなぜおもしろいのかというと、まさにひとがいるからで、そのひとたちが飲み過ぎてドンチャン騒ぎをしたり、小競り合いをしたり、ワイワイ歌い出したり、そういう生き生きしている状態がプロヴォーグするものは確実にある。建築においても同じことがあって。あんまり言うと宗教みたいになっちゃうけど、良い学校の教室って入るとなんだか賢くなった気がしません?

内沼 『建築武者修行』で、図書館についてもそんなふうなことを書かれてましたよね。

光嶋 そうなんですよ、そういうことって絶対あるはずなんです。本屋さんを例にしたって、「平積みしてる本のほうが売れる」とか、もちろんノウハウはあると思うけど、ただそれって漢方薬と一緒で、わからないじゃないですか。この店の棚の並びも、何百、何千とある可能性の中のひとつのパターンですよね。それを売れるか売れないかの判断基準で考えたときにどうなのかはわからない。ドーンと2冊並べて見せたから両方とも買ってくれたのかもしれないし、両方買ってくれないかもしれない。でも、買わないひとにも「この感じ、いいね」という印象を絶対与えているわけですよね。僕は本屋とかひとの家に行って本棚を見るのが好きなんですけど、それは無数の海の中からひとつしか作れないという制約の中で、徹底的に考え抜かれたアイディアだからなんです。それは建築も一緒で、無数に考えた結果のひとつしか実際には作れないわけですよね。

内沼 おっしゃる通りで、棚をちゃんと作っているとその悩みに絶対ぶつかるんですよ。たとえば、お客さんが決まったものを探しやすいということと、お客さんに偶然の発見を与えるということは矛盾するんですよね。探しやすくするんだったら、作家の名前をアイウエオ順に並べたり、「××文庫はここです」と並べたほうがいい。一方、お客さんに新たな出会いを提供しようと、本の内容で文脈を作ったり工夫したりして並べようとすると、絶対に探しやすくはならないんですよ。

だから、僕らは「探しやすい」という要素はもう切っていて、それはなぜかと言うと、探すという行為ではインターネットや大型書店に敵わないからです。「この本、ないですか」と探しているひとに「あります」と言えればもちろん最高ですが、在庫量にどうしても限界があるので、こういう小さい本屋さんに求められていることはむしろ「何かおもしろい本ないですか」っていうひとに対して「これがありますよ」という形で予想しなかった出会いを作ることだと思うんです。そうすると、どこに置くかっていうのは余計に悩むわけですよね。

でも、あんまりコントロールし過ぎないことも大事だと思っていて。この店では、僕とか店長の寺島が一冊一冊の並びを細かく管理しているわけじゃなくて、ほかのスタッフやインターンの子にもわりと任せているんです。全員で店全体を触っている。仕入れている本には自信を持っているので、多少変な棚に混じっても、「何でこの本がここに入ってるんだろう?」という偶然が、良い効果を生むこともある。まあ、あんまり変だとダメだし、そのエラーが多過ぎるとただの手抜きに見えちゃうので、加減が難しいんですけど、そういう本屋のほうがおもしろいと思うんですよね。その感覚って、決まった店が並んで整然としているよりも誰かが変なことをやっているほうが魅力的な広場になる、っていうことと似ているかもしれないですね。

光嶋 そうだと思います、きっと。建築で言うと、新しいものを作ってそこで何かアクションが起きるということは当然あるし、それをやり続けてきたことが東京のスクラップ・アンド・ビルトだとすると、僕はヨーロッパで働いていたこともあって時間の蓄積をいかに継承していくかということをよく考えるんです。このB&Bも、コンクリートが露出しているところを見ると「ここは昔何だったんだろう?」とか考えますよね。建築を設計していくときにも、施主の要望があってそれを聞くのは当然だと思っているんですけど、「こんなんどうですか」と提案することが意外な掛け算になって魅力的な空間を作れるんじゃないか。それはハウスメーカーのカタログを見て、松竹梅で選んで「このサッシにしましょう」「このキッチンにしましょう」と足し算でやっていく設計とは全然違うもののはずなんです。

◎本屋B&B、開店から1年たって思うこと

光嶋 実際、ここはなんだったんですか?

内沼 ひとつ前は事務所だったんですが、その前は焼き肉屋だったらしいんですよ。しかも1年以上空いていたので、最初はすごく汚かったんですけど、床を剥がして壁を全部白くして……そこに棚を並べてみたらしっくりきたんですよね。だからうちの場合は、最初から持っていたイメージにあわせて作ったというよりは、与えられた条件の中でいろいろ足していったら良い感じになった、と。

光嶋 そうですね。90年代後半からはリノベーションとか改修っていうのが常識になり始めて、設計っていうのはそういうものになりつつあるんじゃないかと思う。古い建物を潰して新しいきれいなビルを作るというのは経済行為としては新しい仕事を生むかもしれないけど、そこにあったはずの長い文脈に対する大きな切断だと思うし、なにより元あった建物に対する敬意がなさすぎると思うんです。もちろん、僕は新しいものを設計する人間でもあるんですけど、これからはもっと、もともとあったものを尊重する方向へシフトしなきゃいけないんじゃないか。そこに代々続いている文脈というのは、掛け算するときの大事なファクターになる。これからの社会においては、ツルツルピカピカのものをどんどん作るのではなくて、皆で共有できるものは共有しよう、と。

もちろんその共有によって生まれるデメリットも当然ありますよね。たとえば声とか。もしこのB&Bがオフィスであれば、トークの声が漏れて仕事に集中できないかもしれない。でも、内田先生が書斎をセミ・パブリックな空間にしたように、むしろがやがやした場所のほうが捗るというひともいるかもしれない。そうやって環境がひとを育てるということも意識して、いかにいろんな組み合わせを提供できるかということを設計者としては常に考えてます。

内沼 僕はB&Bというお店をやる一方で、いろんなお店やオフィスの入口、集合住宅の共用部分などに本棚をコーディネイトするという仕事もやっているんですよね。「本棚を作ってください」と依頼を受けると、まず、何でここに本棚を作りたいと思っているのかっていうことを、一緒に考えるところからスタートするんです。そこに本棚を作りたいと思っているひとは、本棚に対して意味や目的みたいなものを、言語化できないけど何か持っているんですよね。「ここに本棚があると何かいいよね」と。本のある空間には、本というものが持つ、知が凝縮されている物体としてのパワーみたいなものがあって、それぞれに合ったそのパワーの使い方がある。

最近よく思うのは、本棚ってからっぽになることが多い空間に置きやすいんですよね。壁側に並べられてそれほど場所も取らないし。その空間が使われていないときに空っぽのままだと、松戸の駅前広場みたいにすごく寂しい感じになるんだと思うんですけど、そこに本棚があると、何も行われていなくてもそこでひとは本を読めるし、そこにある一冊一冊から意味を感じるし、本に囲まれるだけで満足みたいなところもある。結局、その場所を何か「意味のある」場所にしたいと思っているひとに、本棚を作る仕事を頼まれているのだと感じます。

光嶋 だからやっぱり、どうやって説得力を持ってその文脈を作れるかに尽きると思うんです。松戸の広場の場合は、何でもできる空間だけど、何でもできるって言うことは、何にもできないことと一緒だったりもする。それはさっきのみんなの家の話とも繋がってくる。顔の見えないみんなの家だと、「みんなって誰だよ」となる。でも、具体的に顔が見える形で、こう言うひとたちがこういうふうに使うということを考えた瞬間に、ちょっとしたベンチがひとつあるだけ、本棚がひとつあるだけ、噴水をひとつ作るだけで、何かをするための広場になる。そうやって「こういう使われ方があるんじゃないか」ということを提案するうえで、内沼さんは本という切り口でいろいろなところに切り込んでますけど、僕はそれを空間でやりたいんです。その空間を前にしたら、時間の蓄積や歴史的な蘊蓄を説明されなくても何かを「ビビビッ」と感じるはずなんです。いわゆる歴史的建造物とかそういうものじゃなくても、どんな場所もその場所自体が語ってくれると思うんですね。その語れるものを明確に見つけるということが、僕が設計のプロとしてやりたいことなんですけど。

――B&Bができて1年経って、いまはどんなことを感じていますか?

内沼 単純に、新刊書店を経営的に成り立たせるのはすごく大変なので、この店がちゃんと黒字を出してるということが、自分たちで言うのもなんですが、まず素晴らしいことなんですよね。もちろん「いける」と思って始めたんですけど、「あ、ほんとにいけた」っていう気持ちが正直なところです。一方で、近い業界のひとに会うと「B&B? もちろん知ってるよ!」って言ってもらえるけど、下北沢を普通に歩いてるひとにはあんまり知られてなかったりする。この辺の居酒屋とかで飲んでて、「実は南口の駅前で本屋をやってるんです」と言っても「そんなのあったんだ」っていうひとのほうが多いんですね。やっぱり、その場所に何かを根付かせるためには時間的な積み重ねが大事で、3年、5年、10年と続けるしかなくて。1年経っていろんなひとに知られたような気持ちになることも多いけど、実際はまだまだなんだってことはすごく感じてます。

――具体的な場所として、物件とか立地とかそういう面についてはどうでしょう。

内沼 物件はすごく良かったと思ってます。空間の作り方も、意外と最初になんとなく作ったまんまがいちばん良かったなあ、という感じ。あと、お店を始めるときに「控え室を作るかどうか」はすごく悩んだんですけど……毎日トークイベントやるんだったら登壇者のひと同士が打ち合わせをするスペースとか必要だろうなって。でも本屋としての機能を優先して作らなかったんですよね。そうしたら結局、隣りにあるカフェの席を空けてもらってそこで打ち合わせするようになって。いまはもう、週に4回か5回はそこで打ち合わせをしてますね。これはふたつの意味で良かったと思ってます。ひとつはお店の中に余計なスペースを作らなくても成り立ったこと。もうひとつは、控え室の機能を外に出したことによって隣りのお店との関係性ができたこと。「今日もよろしくお願いします」みたいな感じで、お隣さんと良い関係が築けたという、そういう意味でも良かったと思っています。

光嶋 いまの内沼さんの話に、掛け算のための良いヒントがあると思う。ここに控え室があってトイレもつけるとなった瞬間に、本屋としてはデメリットが出ちゃうわけですよね。何をマキシマイズするかというときに、いちばんブレてはいけない軸は「ここが本屋であること」と「ここでビールが飲めること」。あとの部分は依存すればいいと思うんです。いろんな要素がこのB&Bを支えてると思うんですけど、たとえばサイズに関してはどうなんですか。これより大きかったら成り立たないのか、これよりも小さいほうが良かったのか。

内沼 サイズもかなりちょうど良かったと思います。最初から20~30坪で探してたんですね。これ以上のサイズになると目が届きにくくなるし、お客さんも全部の棚を見なくなる。でも、このサイズだと自分たちも全部の棚に目を行き届かせられるし、お客さんも全部見てくださるんです。あと、ここは正方形に近い四角い箱ですけど、これがちょっといびつな形だったりすると、イベントスペースの分け方も悩んだと思う。だからすごく良かったと思ってますね。もちろん、全然違う物件だったときにどんなB&Bだったのかはわからないし、ここじゃない物件をポンと与えられたときに何をするのか考えるのも楽しみですけどね。

光嶋 それを想像していたがためにここが生まれたんでしょうね。最近「朝の英会話教室」を始めたそうですけど、そうやって「もっと良くなるんじゃないか」と常に想像し続けるという、でもブレてはいけない部分はブレずに継続しつづけていくことが重要だと思うんですね。たとえば凱風館は凱風館として動き出したので、自分が死んでもそこで合気道ができるように継続していくってことを内田先生は考えているんですよね。だから2代目館長は誰で、3代目館長は誰でってことまで決めてる。そうやって継続していくことがもっとも大事だと思っているんです。このB&Bも、ここに焼き肉屋があったときから物語が始まっているし、B&Bというお店がある動きを保ちつつも軸はまったくブレない――つまりここに来ればおもしろい本があるということがすごく大事なんじゃないかと思います。

――内沼さんはひとから相談を受ける機会も多いんじゃないかと思うんですけど、どんな相談を受けることが多いですか?

内沼 最初は「本棚を作りたい」という相談が多かったんですけど、最近は「イベントをやりたい」って相談が多くなりましたね。これはシンプルな話で、僕は元々本棚のディレクターだったはずが、最近は本棚+イベントスペースのディレクターみたいな感じになってきて、「本棚があるイベントスペースを作ってください」とセットでお願いされることが増えました。つい最近、原宿にデサントというスポーツブランドの、国内初の直営の路面店ができたんですよ。そのお店から「本棚を作ってくれ」と言われたんですけど、僕のほうから本棚+イベントスペースという形の提案をして。

原宿駅前というのは、道沿いに「KAMO」というサッカーショップがあって、「石井スポーツ」があって、「オッシュマンズ」があって、角を曲がればプーマもナイキもお店を出している、いわばスポーツショップの激戦地なんです。そういう場所にデサントのようなブランドがあとからポンと店を出すんだったら、ただの店にするのではなくて、そこからカルチャーを発信していくような場所を作るべきだと思ったんです。2020年にはオリンピックもありますし、毎日は無理でも、週末には必ずトークイベントをやるっていうことをこれから何年も続けていけば、いまはそんなに知名度があるブランドじゃないかもしれないけど、「あそこ、よくおもしろいことやってるよね」という形で、デサントというブランド名に緩やかに紐づいて何かが「起こってる感」みたいなものを醸成できるんじゃないか、と。

光嶋 それって、クライアントがナイキだったらまた違うことになるんですか?

内沼 たぶんそうでしょうね。ナイキはもうイメージがはっきりあるから、そこからズレることができない部分もあると思うんです。でも、デサントはあんまりイメージがないぶん、いまから新たに「よく知らないけど、何か面白そう」っていう、期待感の高いイメージを作れるんじゃないかと思ったんですよね。

光嶋 僕が設計者として思うのは、建築や空間というのはクライアントのメタファーだと思うんです。家族がいない家は設計できないし、クライアントのない架空の建築というのは作れないんですよ。つまり、僕は誰にでも合う家っていうのは作れないと思っているし、「この場所」という意味での敷地がないとダメだと思う。そのデサントのお店であれば、原宿のこの場所ということが決まっているからこそ、何か設計することができる。それは捉えようによっては制約と言えるかもしれないけど、その制約の中でもがくことで良い建築を作るためのブレイクスルーが生まれると思う。僕はそんな経験ないですけど、大富豪に「光嶋君、予算は関係なく好きなもの建てていいよ」と言われても何も設計できないと思うんですよ。もちろん、その制約――そこにしかない固有の文脈なんてそんなにないんですよ。きっとね。でも、歯がゆい思いをしながらそれを深く模索し、探すことによって、ちょっとした手がかりが見つけられるもの。だから、どんな店でもワンパターンに「本を置けばいい」とか「トークイベントをやればいい」ってことじゃないわけですよね。

内沼 そうですね、そういうことじゃないですね。

光嶋 僕がこれからの社会において大事なのは、どういうふうにお互いがお互いにもたれ合えるかだと思っているんです。皆が皆、ピンと立っている必要はないんじゃないか。「B&B」には控え室がないから隣りのカフェを使うというように、そういう細かいことの積み重ねで街が形成されていけば、それは新しい掛け算のチャンスとして捉えられる。それは新しい建築が次々に生まれてどんどん右肩上がりになっていく戦後的な発展の仕方とは違うかもしれないけれど、僕たちはその掛け算から文化が発信できるんじゃないかと信じている世代だと思うんです。それは我々の世代が頑張らなきゃいけないことですね。

◎自分勝手に「本」と出会ってもらうために

――内沼さんの久々の新刊、もうすぐですよね。 ※イベント後、2013年12月11日にぶじ発売!

内沼 『本の逆襲』というタイトルの本なんですけど、いままでやってきた活動とか、B&Bのこととか、やっているプロジェクトの紹介が半分ぐらいです。僕、本の仕事をするひとって、広い意味ではこれから増えると思っていて。普通の新刊書店やいまの出版業界の仕組みが長続きするかどうかはさておき、人間に知的好奇心というのがある限り、広義の本自体がなくなるわけはないので。だから、これから本の仕事をするひとのための入門書的な役割が持てるように、未来を想像するための見方みたいなものも含めて、わかりやすく書いてある本にしたつもりです。

光嶋 内沼さんは、単純に表現という意味で「素晴らしい本を作りたい」というスタンスとは違いますよね。

内沼 あ、僕は違いますね。

光嶋 そこもおもしろいですよね。内沼さんは、たとえば今度の本で本棚をクリエイトするノウハウを教えてしまったら自分の存在できるシマをちっちゃくするんじゃないかとか、そういう感覚はありますか?

内沼 いや、ノウハウを教えたとしても、実際にはやらないひとのほうが多いんですよね。実際にほとんどすべてを大公開していますが、もし僕の本が大爆発しても10万部だと思うんですけど、たとえ10万人のひとが読んだとしても、それで僕の仕事をそのまま真似するひとって、ごくわずかだと思うんです。

光嶋 でも、そのわずかのひとたちが内沼さんみたいになってきたとき、そいつらに脅かされないですか? 「オレも新宿にB&B作るぜ!」って大成功されたら、「それ、俺のアイディアじゃねえか」とはならないですか。

内沼 いや、むしろ僕はそっちを望んでますね(笑)。そのときに自分が食えなくなるとはあまり思ってないし、そのときには自分はもっと先に行っているはずなので。この店を作ったのも、こういうお店がほかにもいっぱいできて欲しいという思いが強かったからだし、むしろ「こんだけ言ってるのに何で皆やんないの?」という感じです。「やりたいです」って言うひとと実際にやるひとの数は全然違うんですね。だからとくに今回は、自分の表現として良い本を書きたいというより――もちろん良い本を書きたいと思って書いているんですけど――目的はもっと皆に実際にやってもらうための本を出すっていう感じです。

僕はよく「私に本をおすすめしてください」って言われるんですけど、実はそれ、あんまり好きじゃないんです。少なくともそれは僕のメインの仕事ではなくて、たとえば新聞や雑誌で書評を書いてきたようなひとの仕事なんですよね。僕の仕事は3冊の本をおすすめすることじゃなくて、3000冊の棚を作って、いかにしてその中からお気に入りの1冊を見つけてもらうか、ということを考えることなんです。僕自身、ひとに押し付けられるのは嫌なんですよね。

光嶋 それは一読者として?

内沼 そうですね。いまってテレビで取り上げられた本が10万部とか100万部売れて、一方で1000部しか売れない本がある。その状況を作っているのは声の大きさだと思うんです。じゃあ僕みたいな人間がテレビに出て、ある本を1万人に買ってもらったとしても――何と言えばいいんでしょうね、そんなわけがないんです。その本が、いまこの瞬間にその1万人のひとたちに必要なわけがなくて。つまり、100人いたら100通りの出会い方がある。声の大きさですべてが決まる状況を改善するには、100通りの出会い方ができる空間を作っていくことが必要なんですけど、それは僕ひとりじゃできないんで、ノウハウをいろんなひとに知ってもらって皆がいろんな形で本屋をやってくれたらいいな、と。そんな思いで今回の本を作りました。

光嶋 は~、おもしろいですね、内沼さんは! 僕自身はプレイヤーなので、やはり死ぬまでに最高の名建築をひとつ作れればいいと思っているんです。本で言えば最高の名著を1冊でも作りたいと思っているので、本全体がどうなるかっていう視点にはあまりならないんです。僕はやっぱり、バッターボックスに立っている感覚が強くて。プレイヤーとプレイヤーの周りにはまた違う役割があって、内沼さんは本そのものというよりも、どうやって本に出会うかの表情の豊かさを知っているわけですよね。ただ、本にまつわる物語がまだまだ不自由な現状にあって、ブックとビールが出会ってこのB&Bが生まれたように、本にまつわる物語はまだまだ発見できるはずだということですよね。

内沼 そうですね、少なくとも「1個の名建築を」という感じはないですね。ただ、違う意味でプレイヤーでありたいとは思いますけどね。本にまつわる何かを常に面白くし続ける現場の人間、そういうものでいたいと思っています。

(了)

人物撮影:浦田航介 構成:橋本倫史

人物撮影:浦田航介 構成:橋本倫史

2014/01/23 更新